Unsagbarkeit.

Große Geister wie Hugo von Hofmannsthal, Musil, Nietzsche oder Bachmann haben mit diesem Phänomen gespielt. Und ihrer Sprachskepsis als Dichter und Denker dabei zugleich mit den farbigsten Worten Ausdruck verliehen. Sich performativ durch ihr eigenes Handeln selbst widersprochen. Die richtigen Worte finden, um die schrecklichen und schönen Dinge in der Welt wahrhaftig zu beschreiben – wer könnte es besser als die Poetin, der Poet unter uns? Jemand, der gar nicht anders kann, als gegen die Grenzen der Sprache anzuschreiben, neue Metaphern zu erfinden um die untaugliche Alltagssprache auszutricksen?

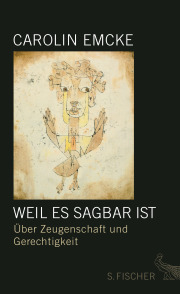

Nicht ohne Grund hat sich die promovierte Essayistin und Journalistin Carolin Emcke für ihren gleichnamigen Beitrag im Essayband „Weil es sagbar ist. Über Zeugenschaft und Gerechtigkeit“ (Fischer Verlag 2013), einen Bericht der russischen Dichterin Anna Achmatowa an den Anfang gestellt:

„In den schrecklichen Jahren des Justizterrors unter Jeshow habe ich siebzehn Monate mit Schlangestehen in den Gefängnissen von Leningrad verbracht. Auf irgendeine Weise ‚erkannte‘ mich einmal jemand. Da erwachte die hinter mir stehende Frau mit blauen Lippen, die meinen Namen natürlich niemals gehört hatte, aus jener Erstarrung, die uns allen eigen war, und flüsterte mir ins Ohr die Frage (dort sprachen alle im Flüsterton):

‚Und Sie können dies beschreiben?‘

Und ich sagte:

‚Ja.‘

Da glitt etwas wie ein Lächeln über das, was einmal ihr Gesicht gewesen war.“

Anna Achmatowa verspricht hier einer vom Terror unter Stalin zutiefst traumatisierten Frau, Worte zu finden für das Erlebte, um anderen gegenüber Zeugnis ablegen zu können. Auch sie ist Opfer, wartet vor den Gefängnistoren auf die Entlassung ihres inhaftierten Sohnes. Aber gleichzeitig ist sie mehr als das. Der allgemeinen Sprachlosigkeit der verdinglichten Frau mit den „blauen Lippen“ setzt sie die Möglichkeit einer Re-Humanisierung der Traumatisierten durch die eigene Zeugenschaft entgegen. Ein starkes Plädoyer für die Benennbarkeit eigentlich unvorstellbarer Ereignisse, hinter das Emcke einen wichtigen Zusatz anbringt. Eine Art Bedingung, ohne die es der Autorin schwer fällt, Achmatowas Vertrauen in die Macht der Sprache, die Möglichkeit der Sagbarkeit, anzuschließen.

Zentral ist hierbei das „Wie“ der Erzählung. Erfahrene Gewalt kann ihrer Meinung nach erzählt werden, muss erzählt werden. Denn: „Wenn Erfahrungen unbeschreiblich sind, bleiben sie auch undurchdringlich“ (Emcke S. 21) und die Opfer verharren mit ihnen für immer alleine. Wichtig ist aber nach Emcke die gewählte sprachliche Form. So betont sie:

„Das Erzählen trotz allem kann gelingen, wenn es mit keinem naiven Anspruch auf Vollständigkeit oder Einstimmigkeit einhergeht. Diese Erzählungen werden Irrtümer enthalten, auch Rätsel. Erzählte Erfahrung, individuell oder kollektiv, wird sich verdichten und womöglich stimmiger werden, als sie es war, sie wird sich verzetteln und womöglich brüchiger werden, sie wird nicht immer linear oder gar abgeschlossen daherkommen.“ (Emcke. S. 105)

Wie könnte verständlicher über ein Ereignis berichtet werden, das durch seine Brutalität aus dem alltäglichen Erfahrungsrahmen herausfällt, als eben gerade mit einer irritierenden, brüchigen, „anderen“ Erzählung? Klug wendet sich Emcke mit ihrem differenzierenden Zusatz gegen den italienischen Philosophen und Holocaust-Experten Georgio Agamben, der den Traumatisierten von Auschwitz jegliche Sprech- und Handlungsmöglichkeit abspricht. Auch wenn es manchmal viele Jahre braucht, bis die Entrechteten eine Erzählung für die eigenen Erfahrungen finden, sollte man ihnen nach Emcke nicht von Grund auf die Möglichkeit absprechen, das Schweigen irgendwann selbst zu beenden.

Nur dürfen wir uns nicht wundern über die ungewöhnliche Art der Berichte, sondern müssen uns einlassen auf fremde, verstörende Erzählungen aus einer anderen Welt. Als Kriegsreporterin ist Carolin Emcke im Kosovo, Afghanistan, Gaza und Israel unterwegs gewesen und immer wieder auf Menschen gestoßen, die ihre Erzählungen loswerden mussten. Egal auf welche Weise, stotternd und stammelnd, scheinbar zusammenhanglos, bruchstückhaft. Trotzdem, oder gerade deswegen, hat sie zugehört und in weiteren, weniger theoretischen Essays im bereits genannten Band versucht, diesen schattenhaften Menschen eine Stimme zu geben, die gehört werden kann. Von den Kritikern (Siehe Süddeutsche Zeitung v. 31.10.2013. Tim Neshitov: „Last der Zeugenschaft“), ist diese nur konsequente Vorgehensweise nicht verstanden worden. Auf die theoretische Einführung in die allgemeine Problematik im ersten Essay, versucht Emcke in den folgenden Texten ihrem verantwortungsvollen Auftrag als Erzählerin nachzukommen. Dem Vorwurf Neshitovs, die Essays würden ihren „Fokus“ verlieren, ist zu entgegnen, dass Emckes Plädoyer für eine unabgeschlossene Erzählung in der praktischen Umsetzung gleichermaßen für die Autorin gilt. Sie selbst muss eine geeignete Form finden um über die Geschichten der Anderen berichten zu können. Durch autobiographische Einschübe durchbricht Emcke dabei ihren wissenschaftlichen Schreibstil und entspricht deswegen so gar nicht einer „verunsicherten Akademikerin“, die meint, dass sich „das Chaos der Welt im Zweifelsfall durch systematisierende Euphemismen erklären“ (SZ v. 31.10.2013) lässt. Im Gegenteil zeigt sich hier, dass wir mit einem simplen „Entweder-Oder“ nicht weiterkommen, weil sich uns eine Autorin mitteilt, die sowohl Wissenschaftlerin als auch Journalistin ist. Theorie und Praxis reichen sich somit die Hand. Überhaupt scheint Emcke in ihren Essays an eine grundlegende Fähigkeit des Menschen zu appellieren, die im Zeitalter des Neoliberalismus leider immer mehr verloren geht:

Die Fähigkeit zuzuhören. Dabei geht es nicht um das mitleidige, distanzierte Zuhören, sondern das oft psychisch anstrengende, emphatische. Eine Eigenschaft, die den Menschen zum Menschen macht. Wenn wir den Opfern des Holocausts ihre eigene Erzählfähigkeit absprechen, dann nehmen wir ihnen auf übergriffige Art und Weise die Möglichkeit, sich wieder ihres eigenen Subjekts bewusst zu werden. Sie bleiben seelenlose Geister, mit deren Geschichte wir uns nicht weiter beschäftigen können. Und wie soll dann eine Erinnerungskultur entstehen? Ohne Erzählungen keine Erinnerungen. Kein noch so großes, in Stein gehauenes Mahnmal der Welt kann die Wirkkraft einer eindrücklichen Erzählung ersetzen. Emcke kritisiert zurecht den gut gemeinten aber irreführenden Satz eines Politikers, der nach seinem KZ-Besuch in Auschwitz schicksalsergeben twittert:

„Visit to Auschwitz changes you. No words to describe the enormity of this crime. We must never forget.“

„Wir dürfen niemals vergessen, dass es keine Worte gibt. Was soll das heißen? Woran sollen wir uns dann erinnern? Nur noch daran, dass etwas sich nicht beschreiben lässt? Wir sollen nie vergessen, dass wir nicht sprechen können von Auschwitz? Dürfen wir deswegen nicht sprechen?“ (Emcke S. 101)

Hier wird aus einem „Trauma“ ein „Fetisch“gemacht. Um dann nichts weiter mit der Sache zu tun haben zu müssen, weil man gegen übernatürliche Geschehnisse machtlos ist. Die Einfachste aller Lösungen ist demnach, das Böse als etwas dämonisches, übersinnliches zu beschreiben, um seine eigene Handlungslosigkeit zu rechtfertigen.

Wovon man nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen. Wie wäre es, den Satz von Wittgenstein umzuformulieren; aus dem Schweigen ein Schreiben zu machen? Ingeborg Bachmann hat es trotz Zweifel versucht, gegen die Grenzen der Sprache mit ihrer Lyrik anzudichten. Auch Anna Achmatowa meinte ‚dies‘ beschreiben zu können:

„Vielleicht glaubte Achmatowa wirklich, dass sie es könnte, ‚dies‘ zu beschreiben, vielleicht wusste sie auch nur, dass ‚dies‘ eben kein Paket aus Informationen ist, sondern dass es ein Moment der Brechung enthalten wird, dass ‚dies‘ übersetzt und transformiert werden muss.

Und vielleicht wollte sie es auch nur behaupten, wie ein utopischer Vorgriff auf jemanden, dem ‚dies‘ zu erzählen wäre. Vielleicht lag in dem ‚Ja‘ auch schlicht ihre eigene Handlung, dass es jemanden geben werde, dem zu vertrauen und dem ‚dies‘ zu erzählen wäre. Uns.

Und dass wir begreifen würden, dass jede Generation wieder neu vor einer Frau mit blauen Lippen stehen wird, die fragt:

‚Und Sie können dies beschreiben?‘, und dass jede Generation wieder neu eine eigene Form und Sprache finden muss, auf diese Frage mit ‚Ja‘ zu antworten.“ (Emcke. Weil es sagbar ist. S. 110)

Hier erklingt ein weiterer Appell an die Lauschfähigkeit der Zuhörer/innen, die zum Glück nicht nur Dichter besitzen. Bleibt fraglich, ob wir uns einlassen möchten auf die fremden Erzählungen der Anderen, um dabei erkennen zu können, dass keine Erzählung als absolut fremdes für sich alleine steht, sondern zu unserer aller gemeinsamer, eigenen (Un-) Menschheitsgeschichte dazugehört. Sonst wäre ein empathisches Einfühlen gar nicht möglich.

Carolin Emcke gelingt es in ihren Essays auf einzigartige Weise ihre erlauschten Erfahrungen in eine analytisch-poetische Sprache zu packen. Die dicken Brocken scheinbarer Unsagbarkeiten werden dabei für die Leser/innen in verständliche Kieselsteine der Sagbarkeit umgewandelt. In Teile eines irritierenden, endlosen Mosaiks die sich mit anderen Erzählungen verbinden lassen.

Um, mit Achmatowa und Arendt gesprochen, ‚dies‚ irgendwann (vielleicht) zu verstehen.

Neue Kommentare