Geschichten über starke Männer in der Wildnis, die sich auf die eine oder andere Art beweisen möchten, kennt man zur Genüge. Auch Leonardo di Caprio musste sich für den Oskar in „The Revenant“ vor kurzem ordentlich im Dreck und Blut suhlen, um endlich die begehrte Trophäe zu bekommen. Eine magische, archaische Anziehungskraft scheinen diese Helden auf ihre Rezipienten zu haben – von Odysseus bis heute wiederholen sich Erzählmuster, die sich ins kulturelle Gedächtnis einbrennen.

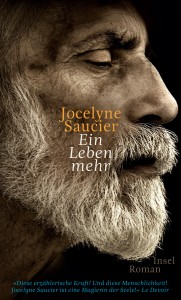

Aber was ist eigentlich mit den Heldinnen? Das sind oft die wartenden, klug-geduldigen Wesen am Spinnrad (Penelope). Diejenigen, die darauf hoffen, dass ihr Held sie unversehrt, nach all den abenteuerlichen Eskapaden in die starken Arme schließt. Irgendwie unbefriedigend – dachte sich vielleicht auch die kanadische Autorin Jocelyne Saucier, und siedelte ihren Roman zwar gleichfalls im Heldenreich an, aber in einem eher unpopulären. Helden sind hier die Menschen, die gerade niemandem mehr etwas beweisen müssen, und sich trauen, dazu zu stehen. Drei alte, wirklich alte, also über achtzigjährige Männer, sind in „Ein Leben mehr“ zunächst die Protagonisten. Sie haben sich in die Wildnis zurückgezogen, weil sie Angst haben, ihre Freiheit zu verlieren. Genauer formuliert es Tom, einer der „alten Helden“:

„Man ist frei, meine Schöne, wenn man sich aussuchen kann, wie man lebt.“

ergänzend dazu Charlie, sein Freund in der Wildnis:

„Und wie man stirbt.“

Humorvoll vorgetragen werden diese Weisheiten einer Fotoreporterin, die Bilder von den Überlebenden der großen kanadischen Waldbrände Anfang des zwanzigsten Jahrhunderts (Norden von Ontario) schießen möchte, und die Männerrunde eines Tages stört. Sie hat sich von den falschen Wegbeschreibungen des Aussteigerfreundes nicht beirren lassen, ist wie eine echte Jägerin ihren Instinkten gefolgt. Auch wenn die Greise von der Regierung längst für tot erklärt worden sind, für diese Frau sind sie durchaus sichtbar, und vor allem riechbar:

„Es war der Geruch von Waldmenschen, der Mief von Männern, die seit Jahren keiner Dusche oder Badewanne nahe gekommen waren. In ihren Hütten roch es nach ungewaschenen Körpern und ranzigem Fett, weil sie sich hauptsächlich von Wild ernährten, gebraten oder als Eintopf, ein Fleisch, dem man viel Fett beigeben muss, es roch nach dem Staub, der in dicken Schichten auf allem lag, was nicht regelmäßig bewegt wurde, und es roch nach trockenem Tabak.“

Mit dem Eintreffen der Fotographin, die die Held/innengeschichte auch erzählt, sie aufspürt, verändern sich die geschlechtlichen Konstellationen. Da ist plötzlich eine Frau, die sie nicht nur genau anschaut, sondern mit der Kamera ablichten möchte. Selbst als sie ihr erklären, dass der Überlebende, Ted, den sie sucht, vor kurzem verstorben ist, lässt sie sich nicht verscheuchen.

Ihre Leidenschaft sind die Gesichter alter Leute, sie kann nicht von ihnen ablassen, ist immer auf der Suche nach neuen Motiven:

„Sie liebte ihre brüchigen Stimmen, ihre verlebten Gesichter, die langsamen Bewegungen, ihr Zögern, wenn ihnen ein Wort nicht einfiel oder eine Erinnerung sich nicht greifen lassen wollte. Die Fotografin liebte es, wie die Alten auf dem Strom ihrer Gedanken dahintrieben und manchmal mitten im Satz einschliefen.“

Aber wahrscheinlich wäre sie nicht so häufig im Camp aufgetaucht, wenn nicht plötzlich eine weitere, auch sehr alte Frau dort eingetroffen wäre. Eine „Wahnsinnige“, die in Wirklichkeit einfach nur „eine allzu große Traurigkeit“ in sich trägt. Eine Traurigkeit, die der Gesellschaft das Recht gibt, sie ihr Leben lang in die Psychatrie zu sperren, weil sie nicht der Norm entspricht.

An diesem seltsamen „Geschöpf der Lüfte“ entspinnt sich der eigentliche, existenziell tiefgehende Strang der Geschichte; daran wie äußere Gesetze verhindern können, dass sich der Mensch in seiner andersartigen Einzigartigkeit zeigt. Genau diesen Raum bekommt die alte Dame, die eine „apokalyptische Schönheit“ in sich trägt, und deren Blick auf die Dinge nie normal, d.h. oberflächlich ist, bei den Männern in der Wildnis eingeräumt. Sie schützen und bewahren ihren zerbrechlichen Schein und bekommen dafür mehr zurück, als sie sich jemals hätten erträumen können.

Aber auch das Leben in der Wildnis verliert seinen Reiz, wenn man irgendwann alleine mit ihr kämpft. Gerade die Winter in den kanadischen Wäldern sind hart, und die Kräfte der starken Männer nehmen stetig ab, weil der altbekannte „Freund“ Tod zwar noch geduldig wartet, aber präsent ist, und sein Recht über kurz oder lang einfordern wird:

„Am Ufer steht eine Gestalt und sieht ihnen nach. Der Tod hat alle Zeit der Welt. Sollen sie ruhig hoffen, ihm zu entkommen. Er wird sie schon noch kriegen.“

Manche Dinge müssen an die Öffentlichkeit, besondere Geheimnisse zum Beispiel, weil sie sonst nicht wirken können. Deswegen ist die Fotoreporterin die eigentliche Heldin, indem sie der Nachwelt etwas überliefert, wovon nachfolgende Generationen neue Kräfte tanken können. Sie fügt mit Hilfe der alten Frau mit dem besonderen Blick, Puzzle für Puzzle eines Rätsels zusammen, das die kanadischen Wälder sonst begraben hätten:

Die Geschichte einer unsterblichen Liebe in Bildern.

Für die Leser/innen bleibt nach der Lektüre dieses, auch sprachlich beeindruckenden Romans, vielleicht die Bestätigung für einen zeitweilig auftauchenden Wunsch, der von einem Mann auf einer Bank im High Park geäußert wird:

„Er wünsche sich fort, weit fort, er wolle mit all dem nichts mehr zu tun haben, wolle sich einfach irgendwo verkriechen, wolle nichts mehr erklären müssen. Er sei erschöpft. Von der Arbeit, der Verantwortung, den Erwartungen. All das erklärte er der Fotografin matt, während sie ein Stück Brot aus der Tasche zog und die Tauben fütterte. Ich würde am liebsten verschwinden, sagte er, unsichtbar sein, für niemanden mehr existieren.“

Die leeren Hütten am See im Wald werden sich also auch in der Gegenwart wieder mit Held/innen füllen. Bleibt zu hoffen, dass auch über ihre Existenz weiter berichtet wird, damit die Möglichkeit, anders zu leben als andere, immer wieder aufscheint. Am liebsten natürlich dann doch zu zweit, damit man nicht wie der Held im Film „Into the Wild“ einsam im Schnee erfriert.